Führen mit messbaren Zielen, um Komplexität zu meistern

Von Christopher Storck

Wenn Rahmenbedingungen undurchschaubar sind und sich schneller wandeln, als Führungskräfte Entscheidungen treffen können, ist strategische Führung die einzige Möglichkeit, eine Organisation zu einem Ziel zu bringen. Um alle Stakeholder dafür zu gewinnen, gemeinsame Interessen zu verfolgen, ist Kommunikation unverzichtbar – nicht erst bei der Vermittlung der Strategie, sondern schon bei deren Entwicklung. Umgekehrt muss alle Kommunikation der Strategie dienen.

Unter dem Eindruck der Lehman-Insolvenz und deren globaler Folgen identifizierte die Strategieberatung McKinsey & Company den Beginn einer neuen Phase des Wirtschaftens, in der viele vermeintliche Gewissheiten früherer Jahre nicht mehr gelten sollten. Der damalige Weltgeschäftsführer Ian Davis beschrieb eine neue Wirklichkeit, geprägt von andauernder Volatilität der Finanzmärkte auf der Suche nach dem verlorenen Hebel, steigender staatlicher Regulierung und rasanter technologischer Entwicklung. Unternehmensführungen konfrontiert dieses „New Normal“ mit explodierender Komplexität und der Notwendigkeit, „auf Sicht zu fahren“.

Unterwegs ohne Ziel

Die seither von McKinsey veröffentlichten Lösungsansätze lassen sich auf folgenden Nenner bringen: mehr vom Alten, nur schneller und besser. Der Schlüssel liegt in der Fähigkeit, Ziel und Weg aus der Datenflut herauszulesen. Mit anderen Worten: Unternehmenslenker sollen in die Lage versetzt werden, noch mehr Daten in noch kürzerer Zeit noch besser zu analysieren. Dann sollen sie Komplexität reduzieren und ihre Organisation sicher durch unkalkulierbaren Wandel navigieren können. Der Manager auf der Brücke braucht bloß bessere technische Hilfsmittel, um auch in stürmischer See die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Parallel dazu verschwindet in der von McKinsey skizzierten neuen Wirklichkeit das Fahrtziel im Nebel des Shareholder Values. An die Stelle einer klaren, wenigstens mittelfristigen Zielvorstellung rückt ein Portfolio von Initiativen, das sich rasch an veränderte Rahmenbedingungen anpassen lässt. Opportunität verdrängt Vision. Das Schiff fährt nur noch, um zu fahren. Die Komplexität des Wirtschaftslebens wird zum Zahlenraum verstümmelt. Soziale Wirklichkeitskomponenten, an denen die gesellschaftliche Betriebserlaubnis hängt, finden weiter kaum Beachtung.

Komplexität handhaben

Diese nicht nur im Blick zu behalten, sondern für den Wertschöpfungsprozess nutzbar zu machen, hat sich die Managementschule St. Gallen zur Aufgabe gemacht. Fredmund Malik, ihr derzeit prominentester Repräsentant, sieht die Welt in einem Wandel begriffen, der „fundamental fast alles [verändert], was Menschen tun, warum sie es tun und wie sie es tun, und auch wer sie sind und welches Weltbild sie haben“ (Malik: Strategie, Frankfurt/M. 2011). Die daraus resultierenden sozialen Umwälzungen werden Malik zufolge revolutionieren, wie Gesellschaften funktionieren und sich organisieren. Entscheider in Wirtschaft und Politik könnten diesen Transformationsprozess bremsen, aber nicht aufhalten.

Zu ähnlichen Ergebnissen sind Vordenker an anderen führenden Business Schools gekommen. Harvard-Professorin Rosabeth Moss Kanter plädiert in der Februar-Ausgabe des Harvard Business Managers dafür, den Unternehmenszweck nicht auf die Erzielung finanzieller Gewinne zu reduzieren, sondern um soziale Komponenten zu erweitern. Dabei steht weniger die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft im Vordergrund, als vielmehr die Fähigkeit einer Organisation, nachhaltig Mehrwert zu schaffen – und zwar für alle, die daran mitwirken. Die Erfolgsfaktoren dafür, die Moss Kanter in ihrem „Anders wirtschaften“ überschriebenen Beitrag nennt, lassen sich zu drei Aufgabenfeldern für Führungskräfte zusammenfassen: Orientierung, Kooperation und Selbstorganisation.

Orientierung geben

Orientierung ist Grundvoraussetzung dafür, gemeinsam Ziele zu erreichen. Sie zu schaffen, ist Kernanliegen und somit die erste Schlüsselaufgabe von Führung. Deren Akzeptanz hängt traditionell davon ab, dass die Geführten der Führungskraft zutrauen zu wissen, wohin die Reise geht und welcher Weg dorthin einzuschlagen ist. Für dieses Rollenverständnis hat der Soziologe Dirk Baecker den Begriff „Heroisches Management“ gefunden. Wer diese Rolle verkörpert, steht unter Druck, Entscheidungen zu treffen, die sich im Nachinein als „richtig“ erweisen. Erfüllbar ist dieser Anspruch auf jener Ebene, die Wilhelm Backhausen „Management 1. Ordnung“ nennt: die Beeinflussung einer gegebenen Situation, um ein konkretes Ziel in der Gegenwart zu erreichen. Eine solche operative Führung beruht auf wissensbasierten Entscheidungen, die in einen kurzfristigen Aktionsplan münden.

Strategische Entscheidungen sind dagegen geprägt von einem nicht zu behebenden Mangel an Wissen und Information. Zielen sie doch darauf, eine Wirklichkeit zu schaffen, die aktuell nicht gegeben ist, aber in Zukunft gebraucht wird, damit die Organisation ihre mittel- bis langfristigen Ziele erreichen kann. Auf dieser Ebene geht es nicht darum, ob ein Weg richtig oder falsch ist (das setzte Wissbarkeit voraus), sondern ob er mit größerer Wahrscheinlichkeit ans Ziel führt als die erwogenen Alternativen. Daraus ergibt sich die Ausgangsfrage für das „Management 2. Ordnung“: „Wie lassen sich die notwendigen Selektionsenscheidungen sinnvoll treffen und wie können andere Interessenten für ein Mitmachen bei einem solchen Werk gewonnen werden?“ (Backhausen: Management 2. Ordnung, Wiesbaden 2009)

Kooperation erreichen

In der Mobilisierung der erforderlichen Unterstützungspotenziale liegt die zweite Schlüsselaufgabe strategischen Führens. Zunächst ist zu klären, welche Stakeholder mitwirken müssen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Dann ist zu prüfen, welche wechselseitigen Erwartungen damit verbunden sind, welche davon die Organisation erfüllen will und welche sich im Sinne der Organisation beeinflussen lassen. Schließlich geht es um die Frage, mit welchen Anspruchsgruppen Interessengemeinschaft herzustellen ist, bei welchen schon Duldung ein Erfolg wäre, und welche Konflikte unvermeidbar erscheinen.

Die Beantwortung dieser Fragen liegt in der Verantwortung der Geschäftsführung. Dazu gehört die Klärung, welche Stakeholderbeziehungen strategische Bedeutung besitzen und welches Kooperationsverhalten jeweils angestrebt wird. Auf der operativen Ebene sind die Führungskräfte dafür verantwortlich, geeignete Rahmenbedingungen für das Beziehungsmanagement mit den relevanten Gruppen zu schaffen. Dessen Umsetzung ist dann Aufgabe jedes Mitglieds der Organisation in der jeweiligen Funktion: Marketing, Vertrieb und Außendienst pflegen den Kontakt mit den Kunden, der Einkauf steht in Beziehung zu den Lieferanten, Investor Relations zu den Kapitalgebern, die Personalabteilung zu potenziellen Mitarbeitern etc.

Abb. 1: Kontaktstellen zwischen Unternehmen und Stakeholdern

Selbstorganisation ermöglichen

An dieser Stelle kommen erneut Komplexität und Volatilität des „New Normal“ ins Spiel. Unternehmen müssen ständig auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Die dafür erforderlichen Entscheidungen schnell zu treffen und erfolgreich umzusetzen, wird zur Überlebensfrage. Traditionelle Organisationsmodelle, in denen Mitarbeiter festgelegte Aufgaben erfüllen und wenig Entscheidungsspielraum haben, fehlt die dafür nötige Flexibilität und Innovationsfähigkeit.

Der Trend zum Führen mit Zielen auf der Basis geteilter Wertvorstellungen scheint daher unaufhaltsam. Netzwerkorganisationen wenden die Prinzipien des Stakeholder-Managements auch intern an. Sie bauen auf das Interesse ihrer Mitglieder am gemeinsam zu schaffenden Mehrwert. Die primäre Aufgabe der Führungskräfte besteht dann nicht mehr darin, operative Entscheidungen zu treffen (Management 1. Ordnung). In den Vordergrund rückt ihre Fähigkeit zu erkennen, was einen Mitarbeiter motiviert, und diese Motivationen gezielt anzusprechen. Auf diesem Weg wird jedes Organisationsmitglied ermächtigt, im Rahmen einer vereinbarten Rolle eigenverantwortlich zu handeln. Voraussetzung dafür, dass die daraus resultierende Selbstorganisation tatsächlich den Unternehmenszielen dient, ist ein effektiver Strategieprozess auf der Basis von Management 2. Ordnung.

Strategie vermitteln

Strategie gilt als die Hohe Schule des Managements. Entsprechend gern und häufig wird das Wort verwendet; leider auch sehr frei, was die Bedeutung betrifft. Für manchen ist jeder Plan strategischer Natur. Seinen Ursprung hat der Begriff aber im Amt des Oberkommandierenden der athenischen Streitkräfte, in der Führung des Gefechts der verbundenen Waffen (Infanterie, Reiterie, Flotte), gegen einen Gegner, dessen Vorgehen im Verborgenen liegt. Um noch einmal Malik zu zitieren: „Strategie ist der Umgang mit einem nicht zu beseitigenden Mangel an Wissen“ – vulgo: Komplexität. Fehlt nur noch das „um zu“. Im Kontext der Organisation besteht der Zweck der Strategie darin, eine Gruppe von Menschen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten.

Folglich lässt sich Strategie begreifen als Kunst, die Gegenwart aus der Zukunft zu entwickeln, indem man in Konstellationen auf der Basis ausgewählter Annahmen denkt. Dabei gilt es, zwischen mehr und weniger Erfolg versprechenden Konstellationen zu unterscheiden. Zur Strategie gehört aber nicht nur die Entscheidung für die voraussichtlich vorteilhafteste Alternative. Diese bleibt ein Muster ohne Wert, wenn es nicht gelingt, Menschen dafür zu gewinnen und dazu zu befähigen, diese Konstellation herbeizuführen und zu nutzen. Weshalb die Vermittlung der Strategie eine unverzichtbare Leistung jeglicher Führung ist.

Zielbild klären

Wenn Strategien nicht ans Ziel führen, dann hat meist ein Zielbild gefehlt, das für die erforderlichen Akteure verständlich, attraktiv und handhabbar war. Grund dafür kann mangelnde Konkretisierung sein, aber auch ein Überfluss an Details, unzureichende Anbindung an Werte und Kultur der Organisation oder fehlende Bezüge zwischen den Bausteinen der Strategie. Die Bedeutsamkeit hängt an der Erzählbarkeit, und dafür braucht es einen überzeugenden Plot. Einen roten Faden dafür bieten Herwig Friedag und Walter Schmidt in ihrem Buch Management 2.0: Kooperation (Freiburg 2009):

- Tragende Idee des Unternehmens: Woraus ziehen wir unsere Identität (Werte)? Wofür bzw. für wen sind wir da (Mission)? Was streben wir an (Vision)?

- Unternehmenspolitische Orientierung (UPO): Was ist die grundsätzliche operative Zielstellung? ( i.d.R. eine Finanz-Kennzahl, aber auch Aussagen zur Marke, zur Qualität als Arbeitgeber etc.)

- Zweckbestimmung: Entspricht die Daseinsberechtigung des Unternehmens der UPO oder ist diese Mission an die neue Unternehmenspolitische Orientierung anzupassen?

- Zentrale Herausforderung: Welches maßgebliche Problem ist zu lösen, um den Unternehmenszweck zu erfüllen? Welche Anspruchsgruppen, deren Unterstützung dafür erforderlich ist, sind von diesem Problem vor allem betroffen?

- Kern der Strategie: Wie lässt sich das Problem nachhaltig lösen? Welche Fähigkeiten sind zu entwickeln, um auf die Unwägbarkeiten der Zukunft besser reagieren zu können als der Wettbewerb?

- Geschäftsmodell: Welcher Kundentyp mit welchen Bedürfnissen soll künftig bedient werden? Worin besteht die Kernkompetenz des Unternehmens und muss sie eventuell ergänzt werden? Was macht das Angebot des Unternehmens einzigartig?

- Was ist jetzt zu tun: Welcher Zeitraum soll gestaltet werden? Was soll in diesem Zeitraum erreicht werden? Wie muss das Unternehmen dafür wahrgenommen werden? Woran soll erkannt werden, ob das Ziel erreicht ist?

Zusammenhänge zeigen

Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den im Strategieprozess erarbeiteten Perspektiven der relevanten Interessengruppen darzustellen, ist das Prinzip der Balanced Scorecard (BSC) von Robert Kaplan und David Norton. Die Praktikabilität dieses weit verbreiteten Instruments leidet, wenn die Anwender sich stärker an der Mechanik als an der Essenz der BSC orientieren. Wer sklavisch an den vier idealtypischen Perspektiven Finanzen, Kunden, Interne Prozesse sowie Lernen und Entwicklung festhält, wird es schwer haben, Kooperationspartner wie zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, Politiker oder Lieferanten einzubinden. Hinzu kommt das Problem, vielfältigere Bezüge aussagekräftiger darzustellen, als es die von Kaplan und Norton zur Lösung vorgeschlagene Strategy Map erlauben.

Eine handfestere Visualisierung emöglicht das 2000 von Friedag und Schmidt vorgestellte Strategische Haus der BSC. Dieses ganzheitliche Zielsystem bietet sowohl den strategischen Aufgaben als auch allen wichtigen Interessengruppen ein Dach und setzt beide Ebenen konkret in Beziehung zueinander.

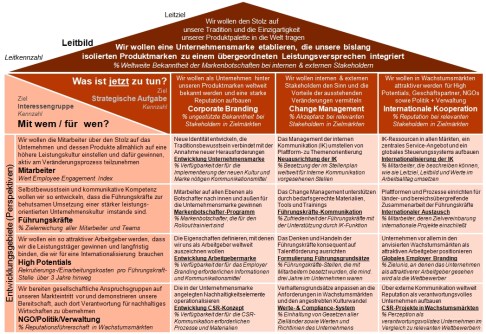

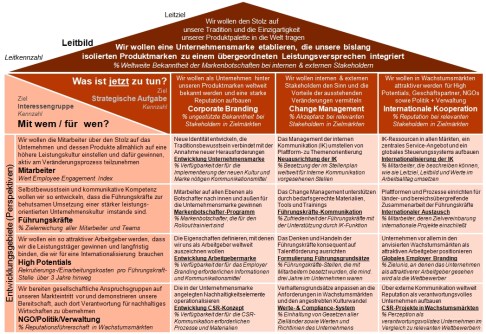

(Abb. 2: Das Strategische Haus der Kommunikation, © Internationaler Controller Verein)

Der Strategie ein Dach geben

Das Leitziel soll den Mitarbeitern veranschaulichen, was das Unternehmen erreichen will. Es muss sowohl mit den aktuell gelebten Unternehmenswerten als auch mit zweckorientiert angestrebten Veränderungen des Wertekatalogs vereinbar sein.

Das Leitbild zielt darauf, wie die relevanten Anspruchsgruppen das Unternehmen wahrnehmen sollen, um zum Erreichen des Leitziels beizutragen. Es dokumentiert die Alleinstellungsmerkmale und weckt so Erwartungen, die dann auch zu erfüllen sind.

Die Leitkennzahl legt fest, woran gemessen wird, ob das Unternehmen sein Leitziel erreicht hat. Sie definiert das oberste Kriterium, dem alle strategischen Entscheidungen unterworfen werden.

Strategische Aufgaben bestimmen

Die Strategischen Aufgaben werden in den Aufgängen des Hauses untergebracht. Sie bezeichnen die wesentlichen Anforderungen (Leistungen, Produkte, Veränderungen), denen sich ein Unternehmen zur Erreichung des Leitziels in dem zu gestaltenden Zeitraum widmen muss. Für jede formulierte Aufgabe sind ein Ziel zu definieren und eine Kennzahl zu bestimmen, an der die Zielerreichung gemessen werden soll. Damit die Organisation sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, sind mehr als fünf Aufgaben nicht ratsam.

Erforderliche Mitwirkende benennen

Auf den Etagen des Strategischen Hauses ziehen die Stakeholder ein, die etwas Bestimmtes tun oder lassen sollten, damit das Unternehmen seinen Zweck erfüllen kann. Dabei geht es um die Frage, welche gemeinsamen Interessen zwischen der Organisation und den Anspruchsgruppen entwickelt werden sollen. Und es ist zu klären, wie die Motivationen der Interessenten angesprochen werden können, damit diese an der Erfüllung der strategischen Aufgaben mitwirken. Auch für jedes dieser Entwicklungsgebiete für gemeinsame Interessen wird ein messbares Ziel gesetzt.

Konkrete Aktionen entwickeln

Die Wohnungen des Hauses setzen die Stakeholder-Erwartungen in Beziehungen zu den strategischen Aufgaben der Organisation. An jeder Schnittstelle ist zu prüfen, ob das Thema für die fragliche Interessengruppe relevant ist. Wenn ja, beschreibt eine strategiezentrierte Aktion, wie die Anspruchsgruppe konkret angeregt werden soll, die Strategie des Unternehmens zu unterstützen.

Weil für jede Wohnung stets ein klares Ziel und eine Kennzahl definiert wird, an der die Ziellerreichung gemessen werden soll, entsteht ein verwobenes Zielsystem. Dieses Gesamtbild dient als Orientierunghilfe auf dem Weg durch das komplexe Gebäude der notwendigen Kooperationsbeziehungen. Es schafft die Voraussetzung dafür, Ziel und Weg einer Netzwerkorganisation zu erklären – gerade dann, wenn Unvorhergesehenes geschieht.

Strategie und Kommunikation praktisch verbinden

Das Strategische Haus hat sich als ideales Werkzeug für die Planung und Steuerung strategischer Kommunikation erwiesen. Es hilft nicht nur dabei, eine vermittelbare Strategie zu entwickeln, die den Interessen aller Kooperationspartner Rechnung trägt. Es ermöglicht darüber hinaus, im Rahmen der Mittelfristplanung die Anforderungen an die Unternehmenskommunikation strategiefokussiert zu definieren, daraus konkrete Leistungsbeiträge abzuleiten und deren Umsetzung funktionsübergreifend zu organisieren.

Walter Schmidt und der Autor dieses Beitrags haben die Praktikabilität des Strategischen Hauses für das Management der Unternehmenskommunikation anhand eines komplexen Praxisbeispiels überprüft. Aus der Dokumentation entstand das Erklärmodell des Fachkreises Kommunikations-Controlling im Internationalen Controller Verein (ICV). Interessierten Unternehmen bieten beide die Möglichkeit, im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter ihrer Leitung eigene Erfahrungen mit dem ICV-Grundmodell für Kommunikations-Controlling zu sammeln.

Erschienen in >kommunikationsmanager (März 2012), S. 74-78.

http://www.quadriga.eu/_files/2012-03-05_storck_strategiekommunikation_km_i-2012-1.pdf

Gefällt mir Wird geladen …